行业干货|智能驾驶中常见的数据标注—3D标注

2025-07-18发布

如果说 2D 数据标注为智能驾驶系统装上了能“识别平面世界”的眼睛,那3D数据标注就是为这双眼睛赋予了“感知立体空间”的能力。

3D 标注,简单来说,就是在三维空间中对物体进行标注,赋予物体更多的空间信息,如深度、高度和宽度等。与传统的 2D 标注相比,3D 标注能够更全面、真实地反映物体在现实世界中的形态和位置。

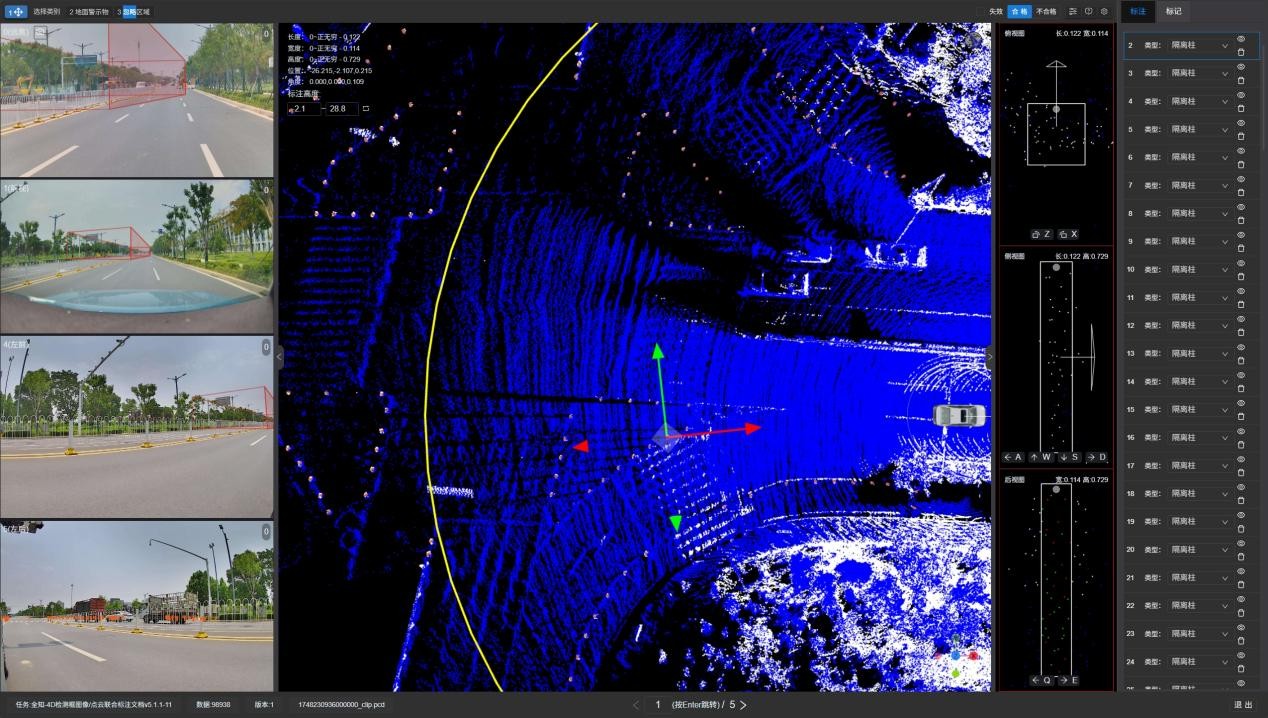

1、障碍物识别标注

道路上的障碍物是智能驾驶安全的重要威胁,障碍物识别标注就是针对车辆、行人、骑行者、掉落物等可能影响行驶安全的物体进行的 3D 标注。标注人员会在三维数据中,为每个障碍物绘制精准的立体边界框,不仅标记其平面位置,还会记录长度、宽度、高度等尺寸信息,以及障碍物的朝向和运动状态(如静止、移动)。

这些标注数据能让智能驾驶系统精准锁定障碍物。例如,当系统通过标注数据识别到前方 30 米处有一个“宽度 2 米、高度 1.5 米的静止障碍物”时,会判断其可能是掉落的货物,进而提前规划绕道路线;若识别到正在横穿马路的行人(高度1.7米、移动速度1.2米/秒),则会立即减速并做好停车准备,避免碰撞风险。

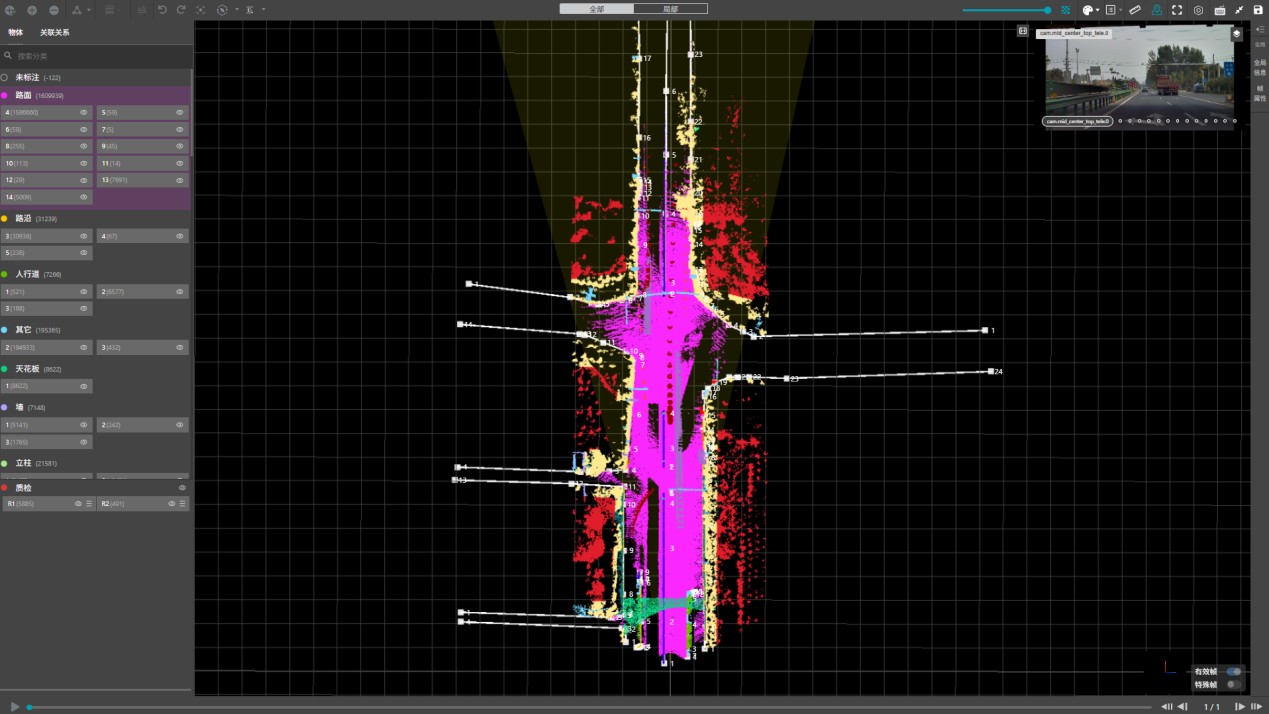

2、道路边界检测标注

道路边界决定了车辆的可行驶范围,道路边界检测标注就是对道路两侧的边界(如护栏、路缘石、绿化带边缘、围墙等)进行三维标注。标注人员会在三维数据中,沿着边界的立体轮廓进行标记,明确其在空间中的起始点、终点和走向,以及与自车的距离和高度差(如路缘石比路面高15厘米)。

这就像为智能驾驶系统划定了 “安全行驶边界”。当车辆行驶在郊区道路时,系统通过标注数据能清晰识别 “左侧 3 米处是高 0.5 米的护栏(不可逾越)”“右侧 5 米处是路缘石(可临时停靠)”,从而避免车辆偏离道路或碰撞边界;在狭窄路段,还能根据边界的宽度数据判断是否有会车空间,提升行驶安全性。

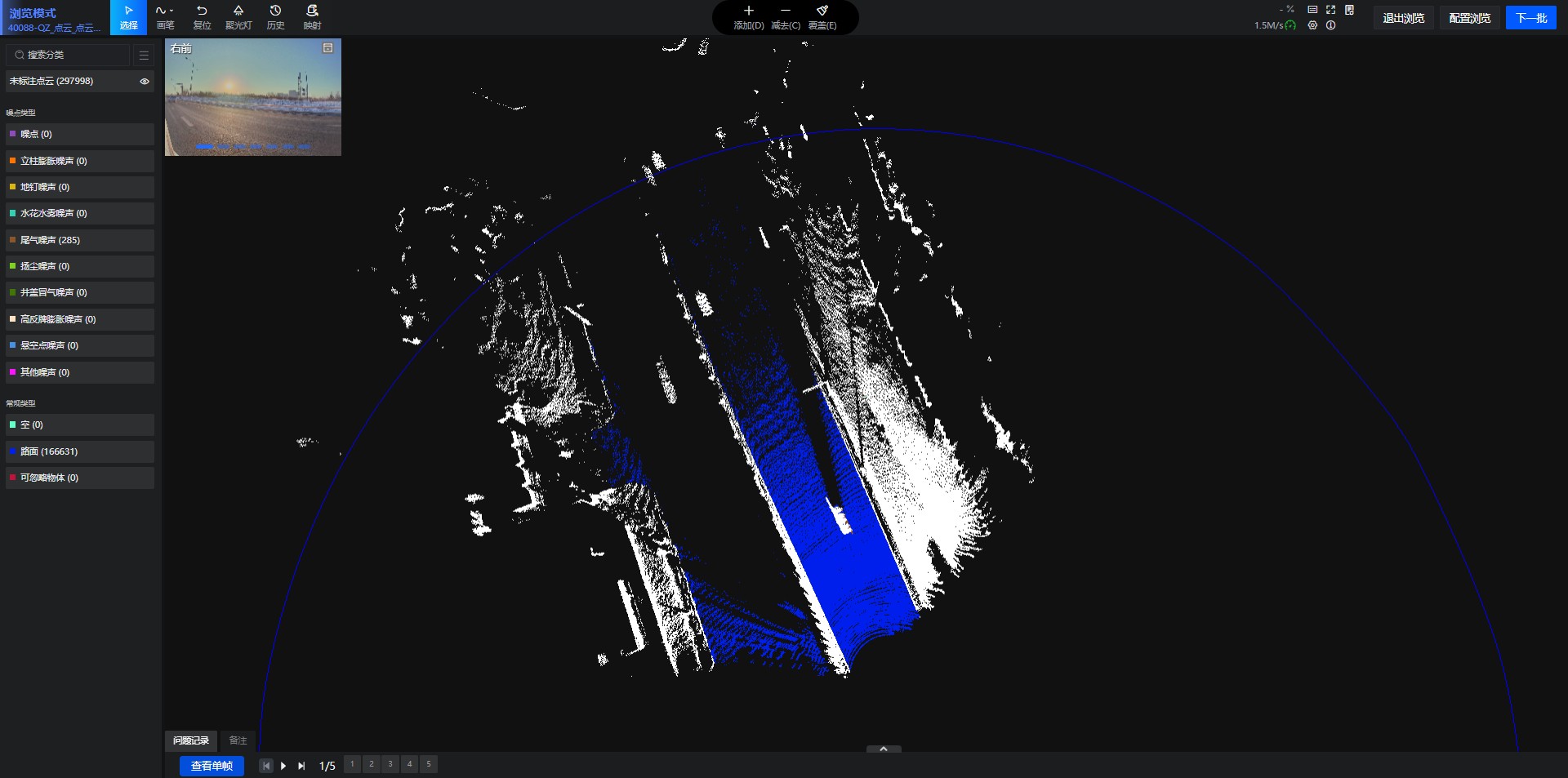

3、3D点云物体分割标注

激光雷达采集的点云数据是由海量三维点组成的 “点云图像”,点云物体分割标注就是将这些点云中属于同一物体的点聚集起来,并与其他物体的点区分开。例如,在包含车辆、树木和路灯的点云数据中,标注人员会将属于同一辆车的所有点划分为一个独立集群,属于同一棵树的点划分为另一个集群,每个集群对应一个具体物体。

这种标注能帮助系统 “拆解” 复杂的三维场景。当点云数据中混合了多种物体时,系统通过分割标注能快速区分出 “哪部分点属于前车”“哪部分点属于路边树木”,从而排除非关键物体的干扰,专注于对车辆、行人等重要目标的追踪和分析。比如在拥堵路段,系统能通过点云物体分割数据,精准锁定前方车辆的点云集群,实时更新其距离和运动状态。

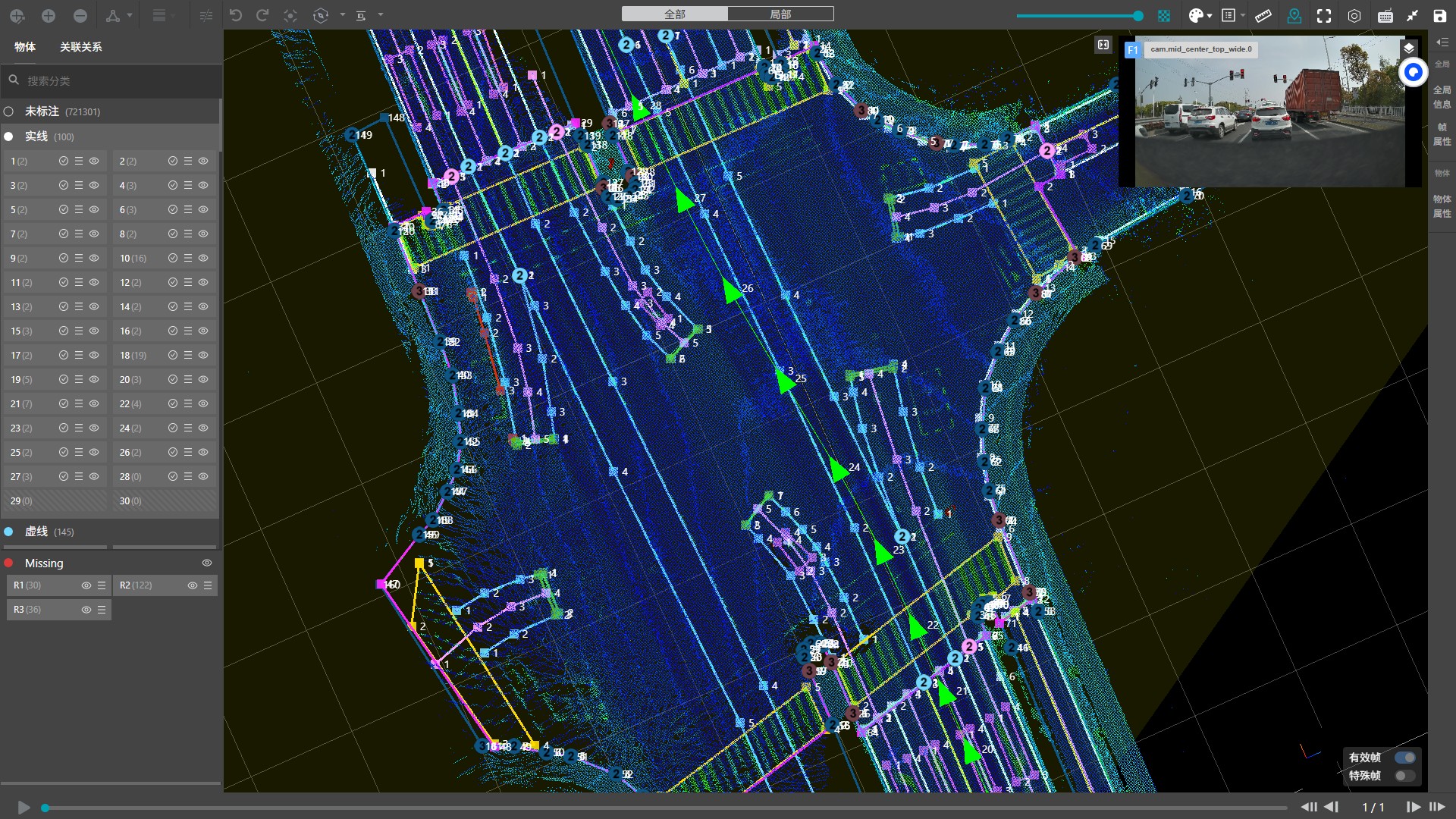

4、3D语义分割标注

3D 语义分割标注是对三维空间中的每个点或像素赋予具体的语义类别标签,比如 “这是路面”“那是人行道”“这是交通信号灯”等。它不仅区分物体的类别,还能体现它们在三维空间中的层次关系,例如“人行道在路面左侧,距离自车 2 米”“交通信号灯在路口上方 5 米处”。

这种标注为智能驾驶系统构建了“立体语义地图”。当车辆行驶到路口时,系统通过语义分割数据能明确“前方 3 米是停止线(需要停车等待)”“左侧 1 米是人行道(可能有行人闯入)”“上方 2 米是红绿灯(需关注信号状态)”,从而综合判断是否可以通行;在小区内行驶时,还能识别“前方 5 米是绿化带(不可碾压)”“右侧 3 米是停车位(可停靠)”,让行驶更贴合场景规则。

3D 标注通过障碍物识别、道路边界检测、点云物体分割和语义分割等类型,为智能驾驶系统打开了 “立体认知” 的大门。它弥补了 2D 标注在空间感知上的不足,让系统能像人类一样理解物体的深度、距离和立体关系。随着技术的发展,3D 标注将进一步提升精度和效率,为智能驾驶构建更真实、更细致的三维环境模型,让每一次行驶都更安全、更智能。